- 1mac和linux共享粘贴板,关闭 macOS 的 Universal Clipboard 剪贴板同步功能 | 一日一技 · Mac...

- 2GraphPad Prism使用教程

- 3数据库知识点总结:_弱实体

- 4android页面布局代码实现方法,【Android】纯代码建立页面布局(含异步加载图片)...

- 5C++基础知识之extern “C“的用法。_c++ extern "c

- 6Python学习之---open操作+buffering缓冲区+上下文管理+StringIO和BytesIO_python open buffering

- 7npm i 命令卡机

- 8CSS 实现弧边选项卡_css 斜边带点弧度

- 9深入理解生成式AI技术原理:初识生成式AI_生成式ai原理

- 10数据库连接工具Navicat_Premium_11.0.10(数据库连接)的安装配置[手机抓包工具介绍]_navicat premium11.0.10的jdbc驱动包

【网络】- TCP/IP四层(五层)协议 - 网际层(网络层) - 划分子网、构造超网_rfc1009

赞

踩

一、概述

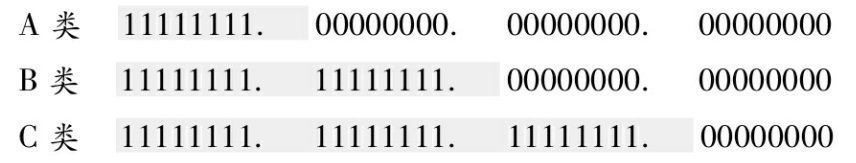

前面的文章介绍了网络层的网际协议IP,介绍了IP地址的定义,知道了IP地址分为网络标识(网络地址)、主机标识(主机地址)两部分,也清楚了最初IP地址是按照分类被划分为A、B、C、D、E 五类。但是这样的分类却存在不合理的地方,这篇文章的内容之一就是要谈谈这些不合理的地方,以及解决的办法。首先,我们要清楚IP地址编制方法经历的三个阶段,本文也是根据这几个阶段去展开的。

- 分类的IP地址。最基本的编址方法,于 1981 年通过相应的标准协议。

- 子网的划分。对分类的IP地址进行改进,其标准 RFC950 在 1985 年通过。

- 构造超网。比较新的无分类编址方法,1993 年提出后很快就得到推广应用。

二、分类IP地址不合理的地方

第一,IP地址空间利用率有时很低。

A类地址网络可连接的主机数超过1000万个( 2 24 2^{24} 224-2),而B类地址也有6万多个( 2 16 2^{16} 216-2),C类地址却只有250多个( 2 8 2^{8} 28-2)。有些公司申请了B类地址,但又用不到那么多个,但是又不愿意申请数量太少的C类地址。这一就会导致IP地址的浪费,也会使IP地址空间的资源过早地被用完。

第二,使路由表变得太大,降低网络性能

路由器都需要从它的路由表去查询怎样达到其他网络的下一跳路由器。因此,互联网中网络数越多,路由器的路由表的项目数就越多。这不仅增加了路由器的成本(需要更多存储空间),而且使查询路由表的时间延长,降低了网络性能。

第三,分类的IP地址不够灵活

分类的IP地址,在申请到一个新的IP之前,新增的网络是没法连接到互联网的。但现实中更多的情况是,一个单位能够随时灵活地增加本单位地网络,而不必事先到互联网管理机构去申请新的网络地址。

三、划分子网

1985年,在IP地址中增加了一个子网号字段,使二级地址变成了三级地址,能够很好解决分类地址不合理的问题,使用也更灵活。这种做法叫做划分子网(subnetting)[RFC 950],划分子网已经称为互联网的正式标准。其基本思路如下:

- 划分子网纯属是单位内部的事情。一个拥有许多物理网络的单位,可将所属的物理网络划分为若干个子网。单位对外表现仍然是一个网络,单位以外的网络不知道这个单位由多少个子网组成。

- 划分子网的方法,是从IP地址的主机标识(主机地址)借用若干位作为子网号,借用后主机标识(主机地址)也减少同样位数,于是IP地址在本单位内部就变成三级IP地址:网络标识(网络地址)、子网号、主机标识(主机地址),也可以用以下记法来标识;

- 其他网络发给本单位某主机的IP数据报,仍然是根据IP数据报的目的网络地址找到连接在本网络上的路由器,路由器再根据目的网络地址和子网号找到目的子网,最后讲IP数据报交付到目的主机。

声明:本文内容由网友自发贡献,转载请注明出处:【wpsshop】

Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。